Geschichte von Zingst auf dem historischen Rundweg

In der Geschichte von Zingst spielte schon früh die Seefahrt neben der Fischerei eine große Rolle. Durch seine Lage besaß es beste Voraussetzungen für den Schiffhandel mit Holz und Getreide. Im 18. Jahrhundert begann für Zingst das Goldene Zeitalter, befuhren doch Zingster Kapitäne und ihre Besatzungen die Ost- und die Nordsee, das Mittelmeer und auch die Ozeane.

Mit dem Niedergang der Segelschifffahrt, Mitte des 19 Jahrhunderts, musste sich die Zingster Bevölkerung eine neue Erwerbsquelle suchen. Man entschloss sich Zingst zum Seebad zu machen. Kannten die welterfahrenen Kapitäne die Seebäder an der Nordsee vielleicht aus eigener Erfahrung?

Dieses Video wird von Youtube eingebettet.

Es gelten die Datenschutzerklärungen von Google.

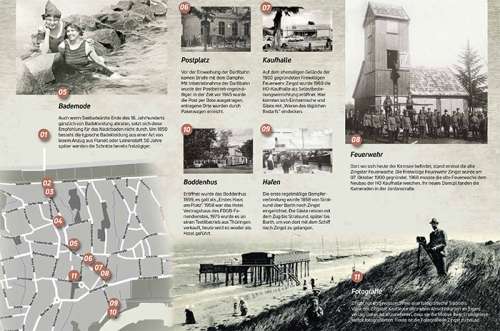

Zingst gestern und heute – historischer Rundweg

1881 gründeten der Gastwirt Ramin, die Navigationslehrer Nehmzows und Mehl, sowie der Kapitän Parow ein Bade-Comité. So blickt Zingst heute auf die Geschichte eines 140 jährigen Badewesens zurück.

Dieses Jubiläum zum Anlass nehmend, wurde im Ort ein historischer Rundweg aufgebaut, auf dem an verschiedenen Stationen die Geschichte des Ostseeheilbades erlebt werden kann.

Von der Seebrücke, über den Fischmarkt, bis zum Hafen und am Max Hünten Haus endend, zeigen die Stationen historische Bilder mit Erklärungen.

In einer historischen Badehütte dreht sich alles um das Thema Strand, Ostsee und Baden. Wichtige Informationen zum Sturmhochwasser, aber auch witzige und historische Details zum Badewesen in Zingst. So erlebt man Zingster Geschichte auf Schritt und Tritt.

Startpunkt für Touren

Von der Seebrücke starteten Seefahrten nach Dänemark, Hiddensee, Rügen und in andere Ostseebäder.

Die Dampfer lagen auf Reede und konnten lediglich durch Ausbooten erreicht werden.

Hierzu fuhren Kapitäne die Gäste per Segelschiff zum Dampfer.

Dampferfahrten

Oft fuhr der Dampfer „Hertha“ aus Stralsund nach Zingst, um Gäste auf Tagesausflüge mitzunehmen.

Wegen Baufälligkeit musste die Brücke 1947 abgerissen werden, die letzten Pfähle entfernte man 1961.

Die Reederein in Zingst starten heute ihre Schiffsfahrten und Tagestouren nach Hiddensee vom Hafen aus.

Seebrücke heute

Erst seit 1993 kann die Seebrücke wieder begangen werden.

Auf 270 Metern spaziert man nun über das Meer und kann seit 2013 mittels Tauchgondel ebenfalls den Meeresboden erkunden.

Außerdem ist die Seebrücke ein abendlich beliebter Treffpunkt, um der Sonne beim Untergehen zuzusehen.

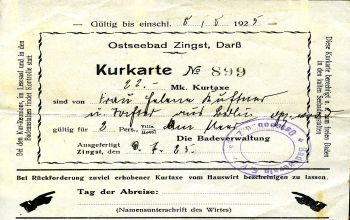

Kurkarte

Mit den Anfängen des Badewesens wurde ebenfalls die Kurkarte an Gäste ausgestellt, dieses Exemplar ist auf Juli 1925 datiert.

Bereits damals wurden die Kureinnahmen für die Unterhaltung der Strandhalle, für kulturelles Programm und zur Verschönerung des Ortes genutzt.

Der Strandkorb

1882 wurde der Strandkorb in Warnemünde aus dem Wunsch heraus erfunden, dass eine Dame trotz Krankheit den Strandaufenthalt genießen sollte und sich vor dem Wind schützen konnte.

Die Erfindung aus geflochtener Weide verbreitete sich bald, sodass auch am Zingster Strand die ersten Körbe standen.

Strandkorb heute

Auch heute sind die Strandkörbe in Zingst nicht wegzudenken und gehören zur Ostsee wie die Buhnen und Möwen.

Mittlerweile kann man sich seinen eigenen 2-Sitzer ganz bequem online über die Webseite mieten und direkt bezahlen.

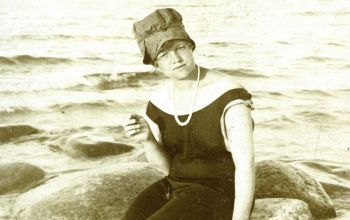

Auch wenn Seebadeärzte Ende des 18. Jahrhunderts gänzlich von Badekleidung abraten, setzt sich diese Empfehlung für das Nacktbaden nicht durch. Um 1850 besteht die typische Badekleidung aus einer Art von losem Anzug aus Flanell oder Leinenstoff. 50 Jahre später werden die Schnitte bereits freizügiger: Krägen verschwinden, die Ärmel werden kürzer und die Hosenlänge rutscht hoch bis unter das Knie.

Strandvergnügen

Schon immer war der Besuch des Strandes mit viel Vergnügen, Spiel und Spaß verbunden.

Früher ließen Kinder kleine Holzsegelboote am Strand zu Wasser, welche eine Wettfahrt auf das offene Meer hinaus aufnahmen und von einem Boot wieder eingesammelt wurden.

Zeitweise fanden sich Baderutschen oder Volleyballnetze am Strand.

Zwickelerlaß

1932 wird durch den sogenannten „Zwickelerlaß” des preußischen Innenministers Bracht die Bademode genau geregelt.

Der Erlaß schreibt vor, an welchen Stellen der Körper wie genau bedeckt zu sein hat und sieht das Hinzufügen eines Zwickels an die Bademode vor.

Bademode heute

Deutlich freizügiger und ohne Zwickelerlaß geht es heute am Strand zu. Dabei ist auch die Freikörperkultur (FKK) wieder aufgelebt.

Hierfür gibt es allerdings separate Strandabschnitte, damit jeder unter seinesgleichen baden kann.

Einsätze

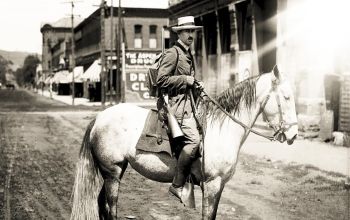

Dieser Blick vom Hauptübergang verdeutlicht die Straßenverhältnisse, welche den Einsatz für Kameraden zusätzlich erschwerten.

Mit Pferden wurden die Rettungsboote zum Strand gebracht und dann voll besetzt durch die Tiere zu Wasser gelassen. Dies geschah meistens bei Sturm und Regen.

Tag der DGzRS

Bereits früher gab es den Tag der DGzRS. Aus damaligen Zeiten stammt auch die abgebildete Postkarte, die einen Einsatz an der Nordsee zeigt.

Am Tag der DGzRS wird für Mitglieder und Spenden geworden, da sich die Gesellschaft bis heute ausschließlich durch Spendengelder finanziert.

DGzRS heute

Der gezeigte Rettungsschuppen dient heute nur noch als historischer Ausstellungsraum, die Station der DGzRS wurde nach der Wende in Hägerende untergebracht.

Durchschnittlich rücken die 13 Kameraden zu einem Einsatz pro Monat aus.

Sturmfluten an Darß/Zingst

Das schlimmste Sturmhochwasser gab es am 13. November 1872. Tagelang tobte der Sturm aus westlichen Richtungen, so dass die Ostsee durch den Zustrom aus der Nordsee einen unverhältnismäßig hohen Pegelstand erreichte. Als dann der Wind auf östliche Richtung drehte war die Katastrophe da.

Als um 5 Uhr früh die Kirchglocken läuteten schaute manch ein Zingster nach Feuer aus um sich dann wieder beruhigt ins Bett zulegen. Vielen wurde die Gefahr erst bewusst als das Wasser schon ins Haus lief. Das meiste Vieh ertrank, die Brunnen, Felder und Gärten waren versalzen und leider kamen in Zingst auch Menschen ums Leben.

Im Februar 1874 gab es das nächste Sturmhochwasser, dass die ganze Insel überflutete. Wieder waren Äcker und Wiesen verdorben und die Bewohner ihrer Existenz beraubt. Seit dieser Zeit wird Küstenschutz bei uns sehr ernst genommen. Dünen und Deiche regelmäßig gewartet und gegebenenfalls erneuert oder erhöht.

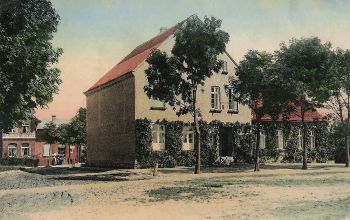

Idyllische Lage

Der bereits gepflasterte Bürgersteig wurde vom Verschönerungsverein zum Zwecke der Ortsgestaltung beauftragt.

Im Werbeprospekt wird Zingst mit parkähnlichen Anlagen und idyllischer Lage beworben, wie auf diesem Bild sichtbar.

Katholische Kirche

Nach dem Zusammenbruch des „Dritten Reiches“ kamen ca. 3 000 Vertriebene und Flüchtlinge, überwiegend katholischen Glaubens, auf die Halbinsel.

Ihren Wünschen nach einem katholischen Gotteshaus wurde entsprochen und 1948 ein altes Seemannshaus erworben, an welches 1950 eine Kapelle angebaut wurde.

Fischmarkt heute

Heute wird der Fischmarkt als Ortszentrum angesehen, durch welches jeder Gast zwangsläufig einmal durchkommt.

Entweder zum schlendern, shoppen in den kleinen Boutiquen oder zum Niederlassen in einem der Cafés oder Restaurants. Die Strandstraße mit Fischmarkt verbindet die Ostsee- mit der Boddenseite.

FDGB-Heim Störtebecker

Das FDGB-Heim „Störtebeker“ wurde 1973 eröffnet und war von da an ein Feriendienstkomplex mit 200 Betten und einem großen Restaurant, das bis zu 1000 Gäste am Tag verköstigen konnte. Es war eine beliebte Kureinrichtung, aber auch Veranstaltungsstätte für Fasching, Theater oder Silvesterfeiern.

Heidelberger Fass

In gemütlicher Atmosphäre konnten die Gäste die gute Küche der Gaststätte genießen oder in einem der gemütlichen Zimmer Quartier beziehen.

Bis zur Enteignung durch die „Aktion Rose“ 1953 führte die Familie Knaack die Gaststätte.

Durch die neue Bahnstrecke bis Zingst und Prerow wuchsen die Gästezahlen ab 1881 rasch. Bis zum Ausbruch des 1. Weltkrieges, der den Badebetrieb fast zum Erliegen brachte. 1937 wurde Zingst Wehrmachtsstandort und KdF-Bad. Der ausbrechende Zweite Weltkrieg brachte den Badebetrieb wiederum völlig zum Erliegen. Nach dem Krieg wurde Zingst Zufluchtsort für viele Heimatvertriebene.

Dieses Video wird von Youtube eingebettet.

Es gelten die Datenschutzerklärungen von Google.

Auszug Postkarte 1921

[Wir] “lassen es uns furchtbar gut gehen, bestehend aus am Strand viel sonnen, viel, gut, oft und reichlich futtern, alle Tage baden. Was macht Kleinheini? Zingst gefällt uns recht gut, wenig Mücken. Dabei sehr ländlich u. ruhig, letzteres um so mehr, da das meiste Volk schon abgereist ist. Für die Zukunft recht zu empfehlen.”

Auszug Postkarte DDR

“Liebe Kolleginnen!

Ich bin gut in Zingst angekommen. Mit Unterkunft und Verpflegung bin ich zufrieden.

Gestern habe ich schon gebadet und mich im Strandkorb gesonnt.“

Sie haben Post

Schreiben Sie doch mal wieder eine Postkarte!

Zum Beispiel mit dem Motiv anlässlich des Jubiläums „140 Jahre Badewesen im Ostseeheilbad Zingst“, erhältlich in den öffentlichen Einrichtungen.

Zingster Drogenhaus

Im Zingster Drogenhaus des Kaufmanns C.W. Häusler konnte die Kundschaft Arzneiwaren, Toiletten-, Parfümerie- und Badeartikel sowie Bäderpräparate und Mineralwässer erwerben.

Außerdem warb das Geschäft mit einer „Spezialabteilung für Photographie“, hier konnten Kunden innerhalb von 24 Stunden Fotos entwickeln lassen.

Friseur

Der Blick von der Klosterstraße in die Hafenstraße zeigt auch den „Kolonialwarenhändler und Friseur Hofmann”, bei dem es Tabakwaren, Kaffee, Kakao aber auch Haarschnitte zu erwerben gab.

Auch lockte diese Straße als Ortszentrum zum bummeln oder zum einkaufen in einem der vielen kleinen Geschäfte.

Markttag Zingst – heute

Heute findet traditionell der Regionalmarkt auf dem Museumshof statt: Handwerker, Händler und Erzeuger aus der Region bieten ein breites Spektrum leckerer, gesunder und dekorativer Produkte an.

Die Gäste können bummeln, in der Kreativwerkstatt Pommernstube auf dem Museumshof vorbeischauen oder das Heimatmuseum besuchen.

Freiwillige Feuerwehr

Noch heute verbinden viele Menschen mit dem Begriff Feuerwehr die Berufsfeuerwehren, wie sie große Städte haben.

Tatsächlich werden die meisten Bürger in Deutschland, so auch in Zingst, von einer Freiwilligen Feuerwehr beschützt - damals wie heute.

Bewährungsprobe

Die wohl bisher größte Bewährungsprobe der Feuerwehr ereignete sich 1959 als ein Feuer im Kinderheim „Min Hüsung“ ausbrach.

Die Feuerwehrmänner taten ihr Bestes, um alle Kinder zu retten. Leider stellte sich im Laufe der Nacht heraus, dass fünf Kinder ums Leben gekommen waren.

Kameraden heute

1968 musste die alte Feuerwache dem Neubau der HO Kaufhalle weichen. Ihr neues Domizil fanden die Kameraden in der Jordanstraße.

Heute gehören rund 50 aktive Kameraden zu der Freiwilligen Feuerwehr Zingst, die jährlich zu cirka 60 Einsätzen in Zingst und Umgebubung ausrücken.

Ankunft am Hafen

Die erste regelmäßige Dampferverbindung wurde 1856 von Stralsund über Barth nach Zingst eingerichtet. Die Gäste reisten mit dem Zug bis Stralsund, später bis Barth, um von dort mit dem Schiff nach Zingst zu gelangen.

Hier am Hafen warteten bereits die Vermieter um die Koffer der Fahrgäste in die Quartiere zu bringen.

Boddenhus

Eröffnet wurde das Boddenhus 1899, auf dieser Aufnahme ist es um 1925 zu sehen, beworben mit folgenden Zeilen: „Altes Reisehotel, bekannt durch erstklassige Küche. Keine Musik, daher zivile Preise".

Ab 1958 Vertragshaus des FDGB-Feriendienstes, 1975 Verkauf an einen Textilbetrieb. Heute geführt als Hotel von einer Zingster Familie.

Hafen heute

Heute gilt der Hafen als beliebtes Ausflugsziel: moderne Fahrtgastschiffe starten von Zingst nach Barth, Hiddensee und Stralsund, auf Terrassen in der Sonne sitzen, Fischbrötchen frisch vom Kutter oder Eis schlemmen.

Im Juni starten die traditionellen Netz- und Zeesbootregatten im Hafen, was mit dem Zingster Hafenfest gefeiert wird.

Familienportraits

Eine ganz besondere Urlaubserinnerung, ein Zeitzeugnis von 1910. Eine Familie im Urlaub am Strand von Zingst.

Fotograf – Max Hünten

Der fotografische Nachlass von über 500 Glasplatten des Malers und Fotografs Max Hünten zeigt Aufnahmen seiner vierjährigen Weltreise von 1910 bis 1914 aus den USA, Mexiko oder Asien.

Der Fundus gehört zum Bestand des Museum Zingst und wird von diesem betreut.

Max Hünten Haus

Ganzjährig gibt es im Max Hünten Haus inspirierende Ausstellungen, spannende Fotoworkshops und einen Fotoservice, der vom Verleih modernster Fototechnik bis hin zum perfekten Druck der Bilder nahezu alle Wünsche der Besucher erfüllt und sie kompetent berät.

Schule

Villa Rosenbusch

In den 1920ziger Jahren kaufte der Maler und Fotograf Max Hünten das Haus und zog mit seiner Frau Mary von Düsseldorf nach Zingst. Zu DDR-Zeiten wurden zeitweise einzelne Räume im Haus als Sparkasse oder Standesamt genutzt. Heute stehen an der Stelle Ferienappartements

Schulstraße heute

Ganzjährig gibt es im Max Hünten Haus inspirierende Ausstellungen, spannende Fotoworkshops und einen Fotoservice, der vom Verleih modernster Fototechnik bis hin zum perfekten Druck der Bilder nahezu alle Wünsche der Besucher erfüllt und sie kompetent berät.